(配图来自南方都市报)

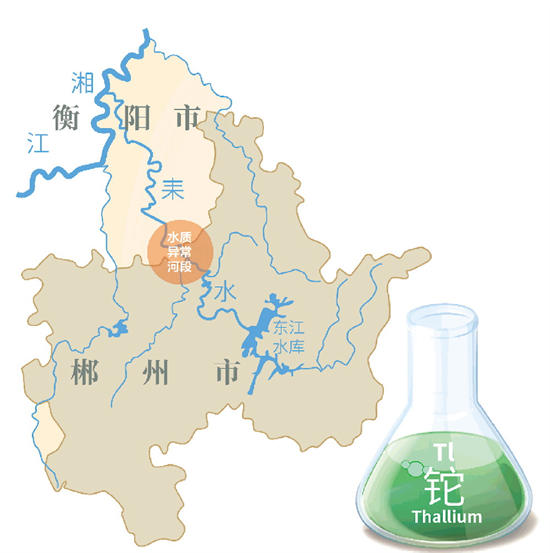

中国新报湖南讯(记者 杨溢)2025年3月16日,湖南耒水郴州-耒阳跨市断面铊浓度超标30%的消息,再次敲响了重金属污染的警钟。铊污染的背后,不仅是单一企业的违规操作,更是产业粗放发展与环境监管滞后的深层矛盾显现。本文将从铊的毒性机理、污染源头及产业背景出发,剖析事件本质,并结合湖南本土实践提出防治建议。

一、铊:无色无味的“隐形杀手”

铊(Tl)是一种比铅、汞毒性更强的重金属,其化合物的致死剂量仅为12毫克/千克(成人),相当于几粒米粒的重量。这种蓝白色金属在常温下可溶于水,且无臭无味,极易通过饮用水和食物链侵入人体。其毒性机理主要通过以下途径实现:

其一,伪装成钾离子破坏生理平衡。铊离子(Tl⁺)与人体必需的钾离子(K⁺)化学性质相似,可竞争性抑制钾离子的生理功能,导致心肌功能紊乱、神经肌肉兴奋性异常,甚至引发呼吸衰竭。

其二,破坏细胞代谢与遗传物质。铊可与蛋白质的巯基结合,抑制酶活性,导致细胞代谢紊乱;同时,其具有强诱变性和致癌性,长期暴露可诱发食道癌、肝癌等恶性肿瘤,孕妇中毒更可能导致胎儿畸形。

其三,生态链的富集效应。铊在土壤中可被植物根系吸收,通过食物链在生物体内富集。此次耒水流域出现的大量死鱼,正是铊对水生生物直接毒性的显现。

二、铊污染的“源头密码”:从矿山到产业链

耒水铊污染的直接诱因,是郴州市苏仙区某水泥企业拆除旧窑炉时,含铊灰尘被雨水冲刷入河。但这一事件绝非孤立现象,其根源在于铊在工业产业链中的“隐性存在”。

1、铊的天然伴生性:有色金属矿的“影子”

铊在地壳中极少独立成矿,常以微量元素形式伴生于铅、锌、铜、硫等矿物中。湖南作为“有色金属之乡”,境内锑、铅锌矿储量丰富,铊作为硫化物矿的伴生元素,在采矿、选矿过程中必然被释放。例如,郴州柿竹园多金属矿、水口山铅锌矿等大型矿区,历史上均曾因铊污染引发环境事件。

2、工业链条的“铊富集”

铊在水泥、化工、电子等行业中被“被动”富集:

水泥生产:水泥窑炉的高温环境可使含铊矿石中的铊挥发,部分随粉尘沉降在设备表面。此次涉事企业的旧窑炉,正是长期积累铊粉尘的“毒巢”。

有色金属冶炼:硫化矿焙烧过程中,铊随烟气排放或进入废渣,若未妥善处理,可通过雨水淋溶进入水体。

燃煤与化工:煤炭中含微量铊,燃烧后部分进入飞灰;硫酸生产中,硫铁矿中的铊会富集于废渣(如石膏)中。

3、历史欠账与监管漏洞

湖南省生态环境厅数据显示,全省涉铊尾矿库、废弃矿山超百处,2020年湘江干流曾多次铊超标。尽管2022年出台《工业废水铊污染物排放标准》,但部分企业仍存侥幸心理。此次涉事企业并非传统“涉铊企业”,却因原料中含铊矿物未被纳入监管,最终成为污染源头。

三、从耒水到洞庭:湖南重金属污染的治理启示

耒水是湘江最大支流,而湘江最终汇入洞庭湖。此次事件若处置不当,极可能威胁洞庭湖区千万居民的饮水安全。回顾湖南近年来的污染防治实践,以下教训与经验值得重视:

1、应急处置:科学与效率的平衡

此次事件中,湘粤两省迅速启动IV级应急响应,通过投加高锰酸钾(氧化Tl⁺为Tl³⁺)和氢氧化钠(生成氢氧化铊沉淀),短期内控制了水质恶化。但需警惕的是,铊沉淀可能在底泥中二次释放,需长期监测。

2、产业转型:从“黑色经济”到“绿色制造”

郴州、衡阳等地的有色金属产业曾是经济支柱,但粗放发展模式已难以为继。益阳市南洞庭湖通过“退养还湿”“生态补偿”等措施,将湿地保护与生态旅游结合,2024年成功入选全省美丽河湖优秀案例,证明生态与经济可以双赢。

3、公众参与:织密环境监督网

此次事件中,耒阳居民通过短视频平台曝光死鱼现象,倒逼政府加速处置。政府可发动更多的志愿者参与河湖巡查、污染举报,可有效弥补监管盲区。

四、防治铊污染,我们需要这样做

1、强化源头管控

建立含铊矿产资源开发清单,对有色金属矿、水泥原料矿等实施铊含量强制检测。推动涉铊企业安装在线监测设备,将铊纳入重点排污许可管理。

2、深化流域共治

借鉴“益阳市资江保护条例”协同立法经验,建立耒水-湘江-洞庭湖水污染联防联控机制。推广“智慧水利”模式,在重点河段安装铊自动监测仪,实现污染预警“秒级响应”。

3、推动公众科普

编印《铊污染防治手册》,通过社区讲座、短视频等形式普及铊的危害与应急知识。鼓励企业公开环境数据,支持环保组织参与污染治理评估。

结语:敬畏自然,方能守住绿水青山,耒水铊污染事件并非孤例,而是一面镜子,照出了湖南产业转型的迫切性。从“有色金属之乡”到“生态强省”,我们需要告别“带血的GDP”,以更严格的监管、更智慧的治理、更广泛的参与,守护三湘四水的安澜。本报将持续关注事件进展,与社会各界携手,共筑生态文明的坚固防线。

相关热词搜索:

上一篇:范件明:大山深处的守护者 乡村振兴的“领头雁”

下一篇:最后一页